Appreciate Life through Wonder

世界はいつも、私たちの知覚の枠組みの中で見えている。

見慣れた道、聞き慣れた声、繰り返される習慣。

その安定の上に、私たちは世界を“理解した”つもりで立っている。

だが、ある瞬間、予期せぬ出来事や、何気ない風景のなかで、

その理解の秩序がふとほどけることがある。

それが「驚き」である。

驚きは、未知に出会う感情ではない。

むしろ、知っていると思っていた世界が、再び知らないものとして立ち上がるとき、私たちは驚く。

それは世界の側が変わったのではなく、

こちらの構造が一瞬ゆるみ、再編成されることによって起こる。

驚きの本質 ― 「知っている」がほどけるとき

知覚とは、予測の体系である。

人は常に、経験と記憶をもとに次の瞬間を予測し、

その予測と実際の出来事を照合しながら、世界を意味づけている。

驚きが生まれるのは、この照合がわずかに“ずれる”ときだ。

「予測」と「出来事」のあいだに小さな破れ目が生じ、

その裂け目から新しい世界が顔を出す。

それは不安定で、制御不能で、

しかし、生命が最も生きている瞬間でもある。

驚きとは、知覚が動的に再構築されるプロセスそのものなのだ。

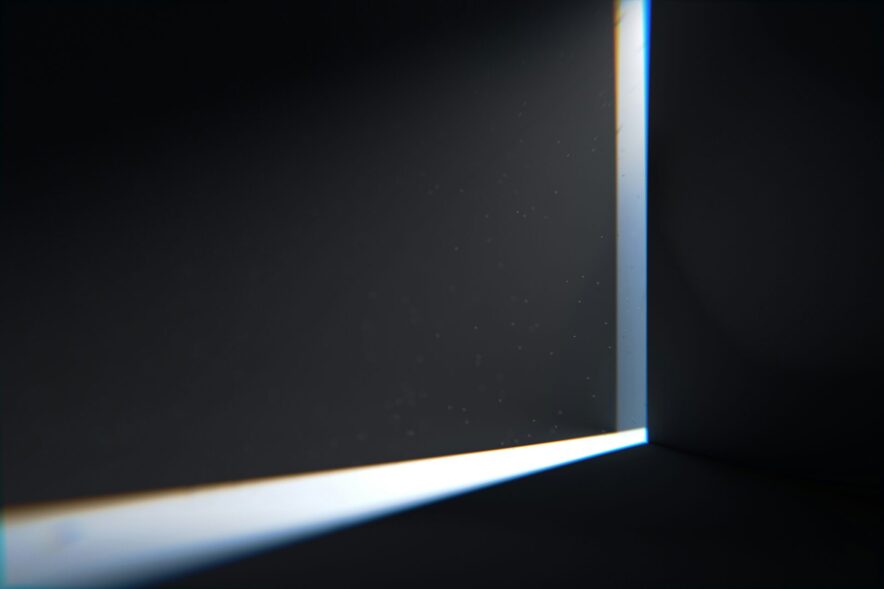

感性の回路 ― 世界と呼応する仕組み

私たちはしばしば、驚きを「外部からの刺激」として理解しがちだ。

だが、実際には、驚きは外で起こるのではなく、

内側が開かれたときに初めて起こる。

外界の変化を「出来事」として受け取るには、

内的な静けさと柔軟さが必要だ。

世界の情報は常に流れ込んでいるが、

感性が閉じていると、その変化を検出できない。

感性とは、世界とのインターフェースであり、

驚きとはそのインターフェースが再起動する瞬間である。

心が静まり、判断が薄れたとき、世界は新しい層を見せ始める。

世界の更新 ― 驚きが生む再構築

驚きは一過性の感情ではなく、

世界の秩序が更新される生成のプロセスである。

私たちが「理解」と呼ぶものは、

本来、固定された構造ではなく、常に生成し続ける関係性の網の目だ。

驚きは、その関係網が再編される“呼吸の瞬間”に訪れる。

それは、既存の秩序を壊すというより、

壊れることを通じて秩序が生まれ直す動的平衡のような現象である。

生命が常に更新されながら同一性を保つように、

私たちの世界観もまた、驚きを通して少しずつ新しくなっていく。

驚きは、世界の恒常性のなかに潜む変化のリズムであり、

そのリズムに気づくことが、

生きているということの実感をもたらす。

驚きを迎え入れる態度

驚きは、意図してつくり出せるものではない。

だが、それを迎え入れるための姿勢は、確かにある。

それは、世界を“わかろう”とするよりも、

まだわからないものとして受け取る態度である。

予定調和の中に余白を残すこと。

合理性の中に、感性の揺らぎを許すこと。

その“ゆるみ”の中で、世界はもう一度、私たちを訪れる。

驚きとは、世界がこちらに語りかけてくる声を

聞き取るための静けさであり、構造である。

結 ― 呼吸としての驚き

驚きとは、世界と私たちのあいだに生まれる呼吸である。

それは「何かを知る」ための出来事ではなく、

「世界と共に生き直す」ためのプロセス。

知覚の秩序がほどけ、世界がもう一度立ち上がる。

そのたびに、私たちは世界を新しく感じ、

世界もまた、私たちを新しく見る。

驚きは、世界が生きていることの証であり、

私たちが生きていることの証でもある。

関連:味わいの構造

“驚き”の根底にあるのは、世界を深く味わう感性。

その始まりとなる「味わいの構造」もあわせて読んでほしい。

Appreciate Life through Wine 食からはじまり、空間を経て、ワインへ。 半年の学びのなかで、「味わう」という行為は、 ただの感覚ではなく、世界の構造を映す鏡となっていった。 一皿の背景にある人や物語、 空間がつくる味わいの重なり、 そして、ワインという言...

関連:よいものを選ぶとは、世界の見方を選ぶこと

また、「選ぶ」という行為を通して感性が形づくられていく過程については、

以下の記事で扱っている。

Appreciate Life through Choice よいものを選ぶというのは、単に品質を見極めることではない。 それは、世界をどのように感じ、どう関わるかという「姿勢」を選ぶ行為でもある。 味わいが感性の行為だとすれば、選択はその感性の延長線上にある。 何を美しいと感じ...

余韻

静けさの中で、世界がわずかに息を変える。

その瞬間、

私たちは再び、世界の一部として呼吸をしている。

そしてこの呼吸は、

やがて私たちのふるまいや選択の中に、

静かに現れていく。

詩的な感性の面から同テーマを綴ったエッセイも、noteで公開しています。

note「静けさの中にある驚き」